どれだけ時間をかけても検索順位が動かない。施策が正しいのか不安なまま更新を重ねていませんか?もし、Googleのアルゴリズム変化に的確に対応できる指針と、順位を安定して上げる具体的ステップが一度に理解できたら——。本記事では「google seo 対策」における最新トレンドと実践法を、迷いなく進めるために必要な全体像とともに解説します。

Google SEO対策の基本構造と考え方

Googleの検索順位は、サイトを評価する3つのステップ「クロール → インデックス → ランキング」で決まります。

まずGooglebotが各ページをクロール(巡回)し、情報を検出します。

その後、検出したデータをインデックスに登録し、キーワードとの関連性や信頼性などを基準に検索順位が付けられる仕組みです。

つまりgoogle seo 対策を行う際には、この3段階を意識して設定を整えることが出発点です。

例えばクロール効率を高めるためにはサイトマップ送信や内部リンクの最適化が不可欠です。

また、重複ページや薄い内容のURLをrobots.txtで除外し、インデックスの質を高めることも検索順位向上に直結します。

ランキング段階ではE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)とUXが特に重視され、ユーザーが満足するコンテンツ体験が求められます。

| 要素 | 概要 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| クロール | Googlebotがページを訪問 | サイトマップと内部リンクが重要 |

| インデックス | Googleが情報を格納/分類 | 重複ページや低品質ページは除外対象 |

| ランキング | 検索に対して順位決定 | E-E-A-T、UX、キーワードが影響 |

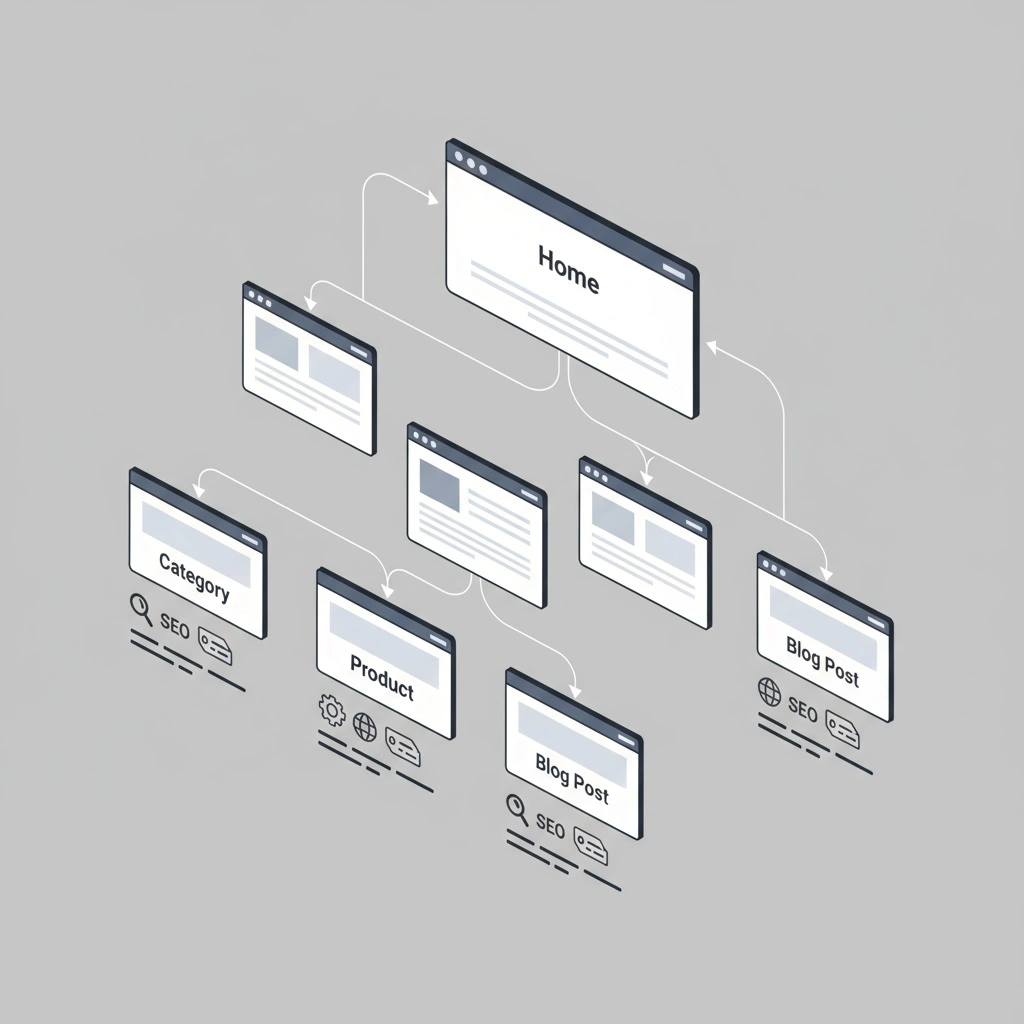

一方、google seo 対策で欠かせないのが検索意図分析手法とサイト構造 最適化です。

ユーザーが何を求めて検索しているのか(検索意図)を正確につかみ、その意図に沿って情報を配置することで評価が高まります。

また、サイト構造はトップページから3クリック以内で目的ページへ到達できるように設計するのが理想です。

論理的な階層を意識したナビゲーション設計と、検索意図を反映した内部リンク構築がGoogle評価の基礎となります。

2025年版Google SEO対策の最新トレンド

2025年のgoogle seo 対策は、AI主導型の検索体験への適応が最大のテーマです。

Googleは2024年から検索結果にAI Overviewsを導入し、ユーザーが質問に対して直接AIから回答を受け取る設計を強化しました。

その結果、従来の検索結果クリック率(CTR)は最大34.5%低下したという報告もあり、SEOの戦略自体が見直しを迫られています。

Googleアルゴリズム更新情報によれば、AI生成回答と人間が作成したコンテンツの評価基準が統合されつつあり、“情報の体験価値”が重要指標になりました。

2025年におけるgoogle seo 対策の注目トピックは次の5項目です。

-

AI Overviews対策(クリック率低下のリスク管理)

-

Experience要素強化(E-E-A-Tに新軸追加)

-

検索インターフェイスの変化(Discoverやスマートサジェスト)

-

モバイルとローカル情報の重視

-

Google画像・動画・音声検索への統合対応

これらは単なるテクニックではなく、Googleアルゴリズム更新情報の方向性そのものを反映しています。

特にGoogle Discover 対策は、ニュースやブログ記事の自然露出を増やす重要ポイントとして認識されています。

タイトルのクリック誘導性と、サムネイル・エンゲージメント比率が評価対象に含まれるため、単純なキーワード埋め込みより“記事体験”を最適化することが効果的です。

こうした変化に対応するため、Search Everywhere Optimization(GEO=全方位最適化)という新しい概念が注目されています。

これは検索結果ページだけでなく、Discover・音声・画像・生成AI回答など「検索が行われるすべての場」に対してコンテンツを最適化する方針です。

たとえば製品レビューなら、テキスト記事だけでなくショート動画・音声クリップ・FAQ構造データを組み合わせることで、あらゆる検索インターフェイスに露出させる構成が有効です。

このように2025年のgoogle seo 対策は、AI進化とUX変化を前提に「検索意図の全方向最適化」へと進化しました。

内部SEO対策で押さえるべき10の実践手法

google seo 対策において、内部SEOは検索順位を安定して引き上げるための最重要要素です。

Googleは単にキーワードを含むページを評価するのではなく、内部構造・ナビゲーション・情報設計の一貫性を重視しています。

特にサイト構造 最適化と内部リンク設計の2項目は、クロール効率とUXの両面で評価を大きく左右します。

サイト内を巡回するGooglebotがスムーズにページを探索できる構造であれば、クロールの無駄が減り、インデックス精度が上がります。

また、論理的なページ階層を設計しパンくずリスト 実装を行うことで、ユーザーも自分の位置を把握しやすくなり、直帰率低下にもつながります。

以下の10項目は、Googleが内部SEOで重視する評価要素を具体化したチェックリストです。

設定ミスの多いタイトルタグ 最適化やメタディスクリプション 改善を意識的に見直すことが、即効性ある順位改善につながります。

-

タイトルタグ最適化(40〜60字で検索意図を反映)

-

メタディスクリプション改善(120〜160字で内容要約+誘導)

-

見出しタグ 最適化方法(H1〜H3を階層的に整理)

-

URL構造 ベストプラクティス(短く、主要キーワード含む)

-

パンくずリスト導入で階層ナビゲーション明確化

-

サイト構造 最適化によるクロール効率向上

-

内部リンク設計を最適化して巡回性と回遊率強化

-

モバイル対応確認(レスポンシブデザインで読やすさ確保)

-

表示速度最適化(LCPとCLSを基準に改善)

-

広告過多を避け、情報内容を最前面に配置

内部SEO対策の総合的な効果は、検索順位だけでなくユーザー体験そのものを改善する点にあります。

内部リンク設計を整理することで回遊率と滞在時間が高まり、結果としてE-E-A-T評価の向上にもつながります。

また、正確なタイトルタグ 最適化とメタディスクリプション 改善はCTR(クリック率)を大きく押し上げます。

これらを体系的に運用すれば、Googleアルゴリズム更新の影響を最小化し、長期的な順位安定と信頼性強化を実現できます。

E-E-A-TとYMYL強化によるコンテンツSEO戦略

google seo 対策では、Googleがコンテンツ品質評価基準として最も重視するのがE-E-A-Tです。

これはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字で構成され、検索順位アルゴリズムの核を担っています。

特に2025年以降は「Experience(体験)」が追加され、単なる知識の羅列よりも、筆者自身の実体験が記載されたコンテンツほど高評価を受けやすくなりました。

E-A-T 評価向上方法としては、筆者の専門分野に関する具体的な経歴や実績を明示し、信頼できる情報源を元に執筆することが基本です。

また、コンテンツの意図別最適化(取引・情報提供など)を行い、ユーザーが求める検索意図を満たすことが重要です。

たとえば「取引型コンテンツ」(購入や申し込みを促すページ)では透明な価格表記と信頼できる認証マークを配置し、「情報型コンテンツ」では出典や最新データを提示するなど、目的に合わせた信頼演出が求められます。

誤情報や広告過多、出典不明の情報はGoogleの品質評価を大きく下げるため、これらを避けることが不可欠です。

以下は、YMYL ページ対策(医療・金融など“Your Money or Your Life”領域)で実践すべきE-E-A-T+YMYL対応策です。

これらの要素を明確に整えることで、Googleが求めるコンテンツ品質評価基準を満たしやすくなり、順位上昇にもつながります。

-

筆者プロフィールや経歴の明示 (専門分野を具体的に)

-

サイト運営者情報と企業ドメインの利用(co.jpなど)

-

認証先・引用元の明記で信頼性を補強

-

実体験に基づく一次情報の優先採用

-

評判・レビュー・外部評価の掲載で社会的信頼を確立

これらの要素を体系的に組み込むことで、GoogleのE-A-T 評価向上方法としても有効に機能し、YMYL領域における厳しい品質審査を突破する核心戦略になります。

Google推奨の無料SEOツール活用術

google seo 対策を成功させるためには、正確なデータ分析と効率的な改善サイクルが欠かせません。

その中心となるのが、Googleが提供する無料SEOツールの活用です。

ツールを使わずに感覚的な運用をしても、一時的に順位が上がることはありますが、長期的なインデックス対策やコンテンツ改善にはつながりません。

一方でGoogleアナリティクスとサーチコンソールを併用すれば、ユーザー行動データや検索クエリ分析をもとに本質的なSEO指標を把握できます。

Google Analytics 4では、どのページで離脱率が高いかや、どのデバイスからのアクセスが多いかなど、直感的なレポートでサイト全体のエンゲージメントを確認できます。

サーチコンソールでは、インデックス登録済みページやクロールエラーを確認しつつ、キーワード順位変動もモニタリングできます。

これにより、google seo 対策のインデックス対策側面で不必要なURL削除、URL送信エラー修正など実質的な改善が可能です。

次に、代表的な無料SEOツール5種を以下のtableで整理しました。

| ツール名 | 機能概要 | 主な用途 |

|---|---|---|

| GA4 | ユーザー行動分析 | 滞在時間、遷移、CV計測 |

| Search Console | 検索クエリ&インデックス管理 | ページ発見とエラー確認 |

| キーワードプランナー | 検索量・競合度計測 | キーワード設計 |

| ラッコキーワード | 関連語抽出 | 共起語リスト作成 |

| CopyContentDetector | コピーチェック | 重複コンテンツ回避 |

キーワードリサーチ無料ツールとしてはキーワードプランナーとラッコキーワードの組み合わせが非常に強力です。

前者で検索需要と競合レベルを分析し、後者で関連語・共起語を抽出することで、より自然かつ広がりのあるコンテンツ設計が可能になります。

またCopyContentDetectorは無料ながら精度が高く、自社記事が重複判定されないよう事前チェックする点でも重要です。

これらのSEOツール比較と導入基準を整理すれば、「公式+外部」両輪で分析することがSEO投資効率を最大化する最短ルートと言えます。

被リンク獲得と外部SEOの最新アプローチ

google seo 対策において、外部SEOは今も検索順位を左右する最重要要素です。

特に被リンク獲得はGoogleがサイトの「信頼度」を判定する主要指標として使用されています。

単に多くのリンクを集めるのではなく、関連性が高く信頼できるサイトからの自然発生的バックリンクがE-E-A-T向上に直結します。

また、オンライン上でブランド名が言及されるサイテーションも外部評価に含まれ、特にSNSや業界メディアへの露出が検索アルゴリズムで正当評価を受けやすい傾向があります。

これは単にリンク数よりも、情報ソースとしての信頼性・有用性が重視されるようになった結果です。

一方、リンク施策では定期的なバックリンク監査を行い、低品質なリンク元を早期発見して処理することが欠かせません。

スパム性の高い被リンクが確認された場合、Search Console上で悪質リンク 対策(disavow)を実施し、Googleへの信頼シグナルを保つ必要があります。

以下に、現在有効とされる被リンク獲得戦術とその安全運用法をまとめました。

-

業界メディアへのプレス寄稿・寄稿記事

-

セミナー・ウェビナー登壇→紹介ページ誘導

-

SNS拡散→自然拡散型リンク獲得

-

Q&Aサイトやフォーラムでの専門回答による引用

-

定期的な被リンク監査とスパム否認ツール活用

これらを実行することで、Googleが重視する外部評価軸—信頼・専門性・話題性—の三拍子を強化し、安定的な外部SEO成果を生み出すことができます。

Google SEO対策実行の7ステップフロー

google seo 対策で最も重要なのは単発的な施策ではなく、データに基づく継続的なSEO運用フローを確立することです。

検索順位は短期的なテクニックで上がる場合もありますが、真の成果を維持するにはPDCAを繰り返す体制が不可欠です。

特にGA4とSearch Consoleによるサイト診断チェックリストを基に、ページ単位での性能改善を定期的に実施することが重要です。

またSEO業者の選び方チェック項目としては、「透明な報告体制」「根拠ある提案」「AIやE-E-A-T理解度」なども重視すべきです。

以下の7ステップを順番に回せば、google seo 対策の本質を押さえた成長型運用が可能になります。

-

現状分析:流入数・CTR・コアウェブバイタル・内部構造などを測定し、サイト診断チェックリストを作成します。

-

目的設計:KPI設定とペルソナ定義を行い、ターゲット行動と検索意図を明確化します。

-

キーワード調査:Googleキーワードプランナーやラッコキーワードで検索量・競合度を確認し意図分類します。

-

記事タイトルと構成案作成:タイトルは40~60文字で意図一致し、階層見出しを設計します。

-

執筆と品質補強:E-E-A-T観点から一次情報・経験談・専門データを取り入れます。

-

公開と内部連携:サイト内回遊性を高める内部リンク設計とSNS共有を最適化します。

-

分析とリライト運用:GA4とSearch Consoleデータを基にリライトサイクルを構築し、コンテンツ更新とリライトで順位維持を図ります。

この7段階を繰り返し改善していくことで、google seo 対策はアルゴリズム変動にも強い、長期安定型の成果モデルとして成長します。

google seo 対策のまとめと次への一歩

結局のところ、「google seo 対策」で成果を出すために最も重要なのは、Googleが何を「良質なコンテンツ」として認識しているかを理解し、それに即した構造と技術を整えることです。内部対策・外部対策・コンテンツの最適化という三本柱を軸に、構造化データやモバイル対応、ページスピード改善などの技術的要素を取り入れれば、検索エンジンに正しく評価される基盤が整います。

ペルソナである中小企業のマーケティング担当者や個人運営者にとって、「順位が上がらない」「アルゴリズム変化への対応が難しい」「施策の優先順位がわからない」という課題は共通しています。しかし、本記事で整理した手順と考え方──現状分析からキーワード設計、そして構造化データによる最適化までを段階的に実践することで、その不安は確実に解消できます。

検索上位を目指すうえで大切なのは、すべてを一度に完璧にしようとするのではなく、小さな改善を継続することです。今日できる一つのステップから始めてみてください。それが、次のGoogleアップデートにも動じない強いSEO基盤を築く第一歩になります。